2022-10-27 来源 : 中洪博元生物

每天大约有2000-3000亿个细胞在人体内死亡,细胞死亡有多种形式,在稳态条件下,主要通过caspase依赖的凋亡(apoptosis)过程。尽管凋亡细胞经常大量产生,但在体内组织中很难观察到。

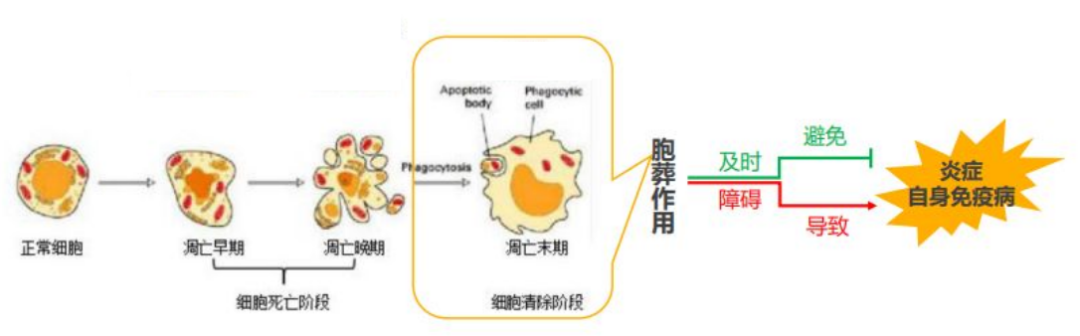

这是因为,正常生理情况下,吞噬细胞可对细胞凋亡小体进行及时的吞噬清理,这一过程被研究者形象地理解为“埋葬凋亡的细胞”,因而称“胞葬”(efferocytosis),最早在2003年提出。

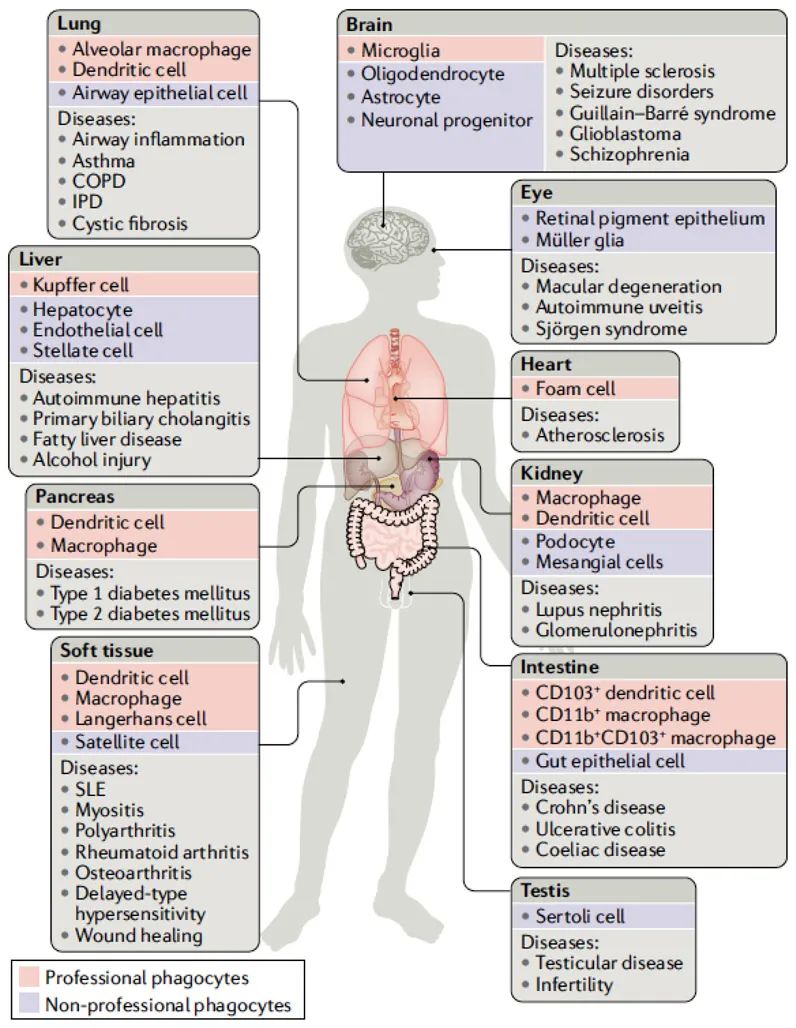

可以进行胞葬作用的细胞不仅仅包括专职的巨噬细胞和树突状细胞,还包括上皮细胞、内皮细胞、成纤维细胞等其它种类的细胞,他们会对凋亡细胞进行识别并执行胞葬作用。

(DOI:10.1038/s41580-020-0232-1)

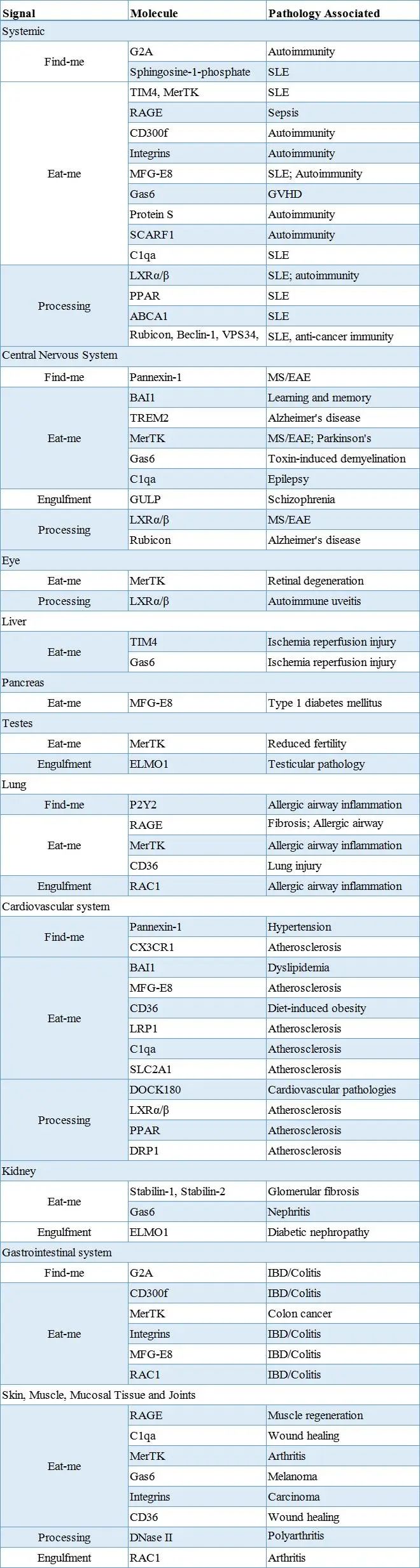

专职吞噬细胞(红色方框),如巨噬细胞和树突状细胞,或少量非专职吞噬细胞(蓝色方框),如上皮细胞,均可进行胞葬作用。正常的胞葬功能紊乱可导致多种组织的一系列疾病(浅灰色)。COPD-慢性阻塞性肺疾病,IPD-特发性肺疾病,SLE-系统性红斑狼疮

推荐阅读:

胞葬作用在生物学进化过程中高度保守,识别及清除凋亡细胞主要涉及以下几个步骤:

(1)吞噬细胞感知凋亡细胞存在

凋亡细胞释放多种“Find Me”信号,如核苷酸ATP、UTP,膜脂质LysoPC,趋化因子CX3CL1和新发现的特殊代谢物多胺等。

这些可溶性因子具有双重作用:一是作为吞噬细胞向凋亡细胞迁移的吸引信号;二是调节吞噬细胞骨架,增强吞噬受体的表达和消化机制。

另外,这些信号也促进吞噬细胞的再生和抗炎特性。

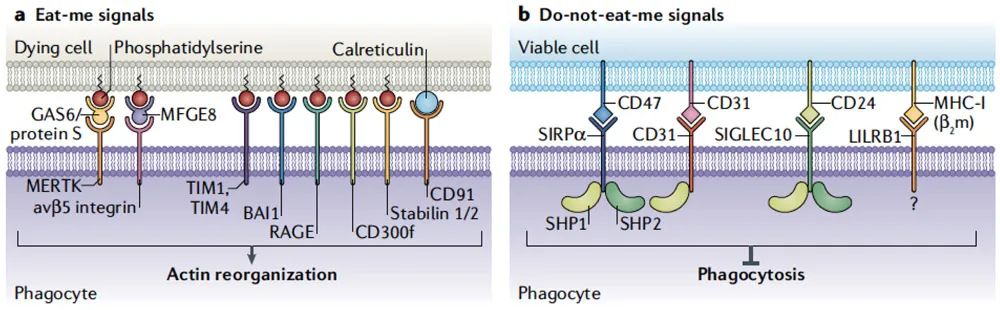

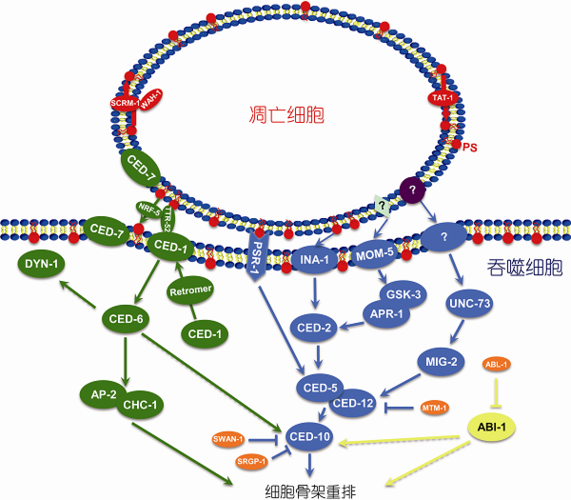

(2)吞噬细胞特异识别凋亡细胞

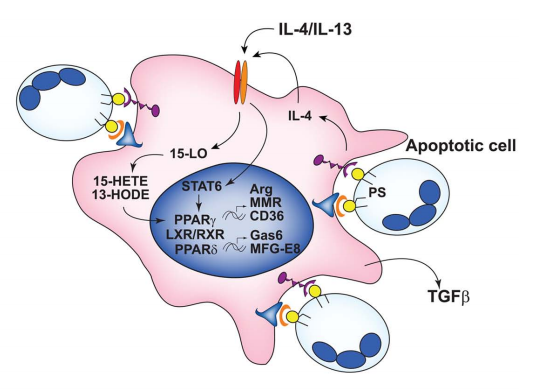

早期凋亡细胞表面“do not eat me”信号消失,例如整合素相关蛋白或CD47和CD31。同时,凋亡细胞会发出“Eat Me”这样的信号来诱导其他细胞来对其进行处理,这样的信号包括由于细胞内分子外翻到细胞外表面而在其外表面出现的磷脂丝氨酸(Phosphatidylserine,PS)、钙网蛋白、annexin 1、氧化低密度脂蛋白、血栓反应蛋白1结合位点和补体蛋白C1q或C3b结合位点。

凋亡细胞通过“eat me”信号分子与巨噬细胞的吞噬受体识别并结合,这些受体包括在PS受体(TIM4、stabilin-2和BAI1)、MerTK受体、SCARF1受体、CD36受体通过桥接分子(例如TSP-1、C1q、Gas6、MFG-E8和蛋白S)与整合素αVβ5结合来识别凋亡细胞。

(DOI:10.1038/s41580-020-0232-1)

(3)凋亡细胞的吞噬和消化

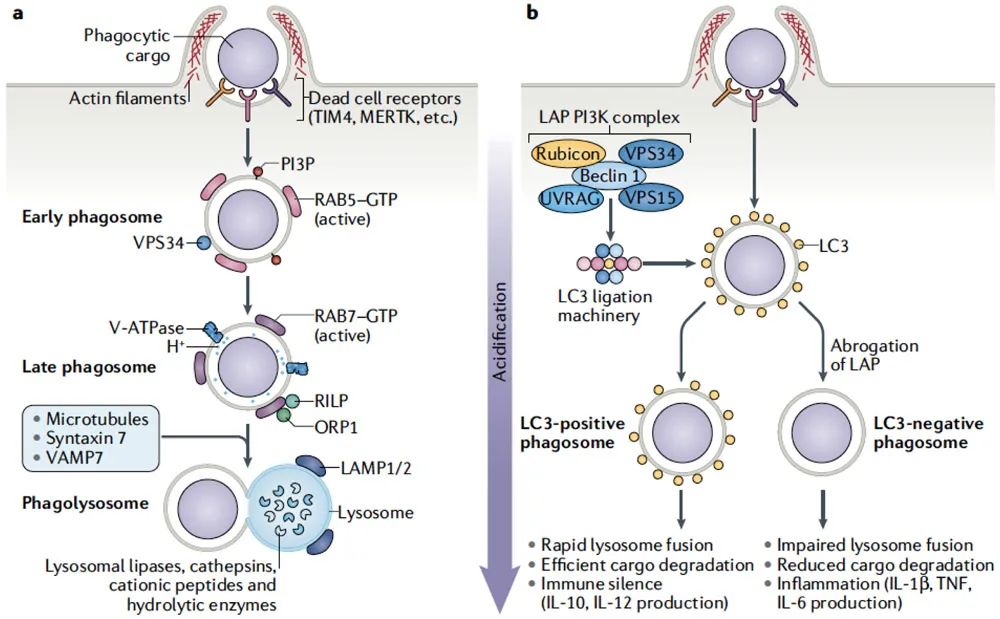

凋亡细胞与吞噬细胞表面受体的结合触发了复杂的细胞骨架重排,促进其形成吞噬体,然后与溶酶体融合,溶酶体内含有许多pH敏感的降解酶,从而促进凋亡细胞内容物的释放和生物分解。

在胞葬作用过程中,吞噬细胞将凋亡细胞吞噬,并形成一个体积较大的包含有死亡细胞液泡,这个泡被称作“胞葬体”,与吞噬体类似。

凋亡物的处理也可以通过微管相关蛋白1A/1B轻链3(LC3)相关的吞噬作用。

(DOI:10.1038/s41580-020-0232-1)

(1)在死亡细胞的膜系统破裂并将其内容物释放到周围组织之前,吞噬细胞将其快速安全清除,这样可以保护周围组织免受凋亡细胞内部有毒的酶、氧化物以及蛋白酶抗体和胱门蛋白酶等细胞内容物的损害。

(2)胞葬作用可以产生数量较多的生物因子,例如血管内皮生长因子和肝细胞生长因子等,这些生物因子被认为可以促进机体对死亡细胞进行更新。

(3)胞葬作用还会触发细胞内下游的信号传导通路,例如产生抗炎、抗蛋白酶和促进生长等效果。

参与胞葬作用的过程必须完全协调,才能成功鉴别凋亡细胞和正常功能的健康细胞,并对凋亡细胞进行清除。上述步骤中只要一个步骤有缺陷就会导致病灶内死亡细胞聚集,病变不断扩大、进展,我们形象地称之为“胞葬逃逸”(efferocytosis escape)。

一旦这些死亡细胞没有得到及时的“埋葬”,就会“爆发”对机体造成损伤,致使机体产生炎症反应,导致各种疾病的产生。

大量人类疾病,包括动脉粥样硬化、癌症、系统性红斑狼疮、糖尿病、肥胖、类风湿关节炎和衰老,都被发现与胞葬机制的缺陷或突变有关。

(DOI:10.1038/s41580-020-0232-1)

由于胞葬过程中各步骤较为明确、相互区分,因此干预该过程中分子途径,并联合药物代谢组学的发展,将具有很好的治疗前景。当然,由于胞葬在各器官内普遍存在,所以如何靶向正确的受体将成为探索的一大挑战。

从近几年的已发表文章来看,胞葬的热度逐年上升。相比去年国自然中标数,今年“胞葬”也是格外受到青睐。总的来讲,胞葬是个不错的课题研究方向,推荐大家关注。

目前胞葬的研究领域和“吞噬作用”、“巨噬细胞”、“心血管疾病”、“炎症”相关。在肿瘤方向,胞葬也有较多相关研究,它调节炎症反应和免疫环境,进而促进肿瘤细胞的免疫逃逸,从而促进肿瘤的发生和发展。

(1)调亡细胞的识别

调亡细胞:“Find Me”、“eat me”和“do not eat me”信号之间的协调

吞噬细胞:吞噬相关受体

参考文献

【1】DOI: 10.1146/annurev-cellbio-111315-125315

【2】DOI: 10.1016/j.immuni.2019.04.018

【3】DOI: 10.1111/bph.15939

【4】DOI: 10.1186/s12964-020-00542-9

【5】DOI: 10.1038/s41586-020-2121-3

【6】DOI: 10.1038/cdd.2016.13

【7】DOI: 10.15252/embr.202152564

【8】DOI:10.1038/s41580-020-0232-1

【9】DOI:10.1146/annurev-micro-092412-155746

【10】DOI: 10.3389/fimmu.2011.00057

【11】DOI: 10.1360/N052015-0007

版权声明:本网站所有注明来源“医微客”的文字、图片和音视频资料,版权均属于医微客所有,非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源:”医微客”。本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,转载仅作观点分享,版权归原作者所有。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 本站拥有对此声明的最终解释权。

发表评论

注册或登后即可发表评论

登录注册

全部评论(0)