2022-03-31 来源 : MYPOVERTY

目录

一、引言

二、从因果识别看病死率估计:新冠肺炎是“大号流感”吗?

三、从机会成本看疫情防控:“躺平”与“清零”

四、思考与讨论

一、引言

自2020年1月新冠肺炎疫情爆发以来,疫情流行已有两年多时间。也许从未有人预料到,这会是如此漫长的一个过程。从一开始“武汉封城”的惊恐、不知所措,到对“硬核封路”、“逆行者”等疫情防控措施的欢呼。而疫情一波接一波,两年来并未有平息之势,各种“非必要不……”的表述、各种“禁止恶意返乡”式层层加码的防控措施,社会的疲惫已然显现。国外开始接受“躺平”,而国内仍处于一人感染、全小区甚至全城封锁的紧张氛围中。各种争议和声音出现。为何各国会采取不同的防控措施?中国下一步应当如何应对疫情?党中央、国务院也多次指出,要“努力用最小的代价实现最大的防控效果”,如何落实这些指导思想?本文试图从经济学的角度对疫情防控涉及的两个核心问题进行讨论,以供参考。

曾有人将经济学称为“经济学帝国”,主要因为经济学有着越来越广泛的解释力,对社会科学的各个学科均有涉及。经济学对社会科学的发展有两方面的贡献是非常重要的。一是从研究方法看,以计量经济学为基础的因果识别方法的引入大大推进了社会科学研究的定量化、精准化。通过数据分析方法识别事物之间的因果性,排除简单相关性,有助于理清复杂的社会关联性。二是从看待问题的视角看,经济学强调资源稀缺性,从机会成本而非直接成本看待事物。本文从这两方面对新冠肺炎的防控进行讨论。

二、从因果识别看病死率估计:新冠肺炎是“大号流感”吗?

疾病的危害程度(本文指病死率)是决定如何应对该疾病、以多大强度应对该疾病的最关键指标。但新冠肺炎的病死率直到现在似乎仍是迷雾。有人拿“躺平”的美国已造成了100万人口死亡来说明其危害性[1],也有人认为其基本可以自愈、病死率接近感冒、甚至低于感冒来说明不应过度反应[2]。人们对新冠肺炎的恐惧,一方面来自于高传染性带来的以百万计的死亡数量(据统计,新冠肺炎已造成超过614万人死亡[1]),另一方面来自于高病死率。但事实上,即使新冠肺炎完全没有毒性,也可能带来高死亡病例数及高病死率。这涉及病死率的估计方法问题。这是本部分关注的重点问题。

1.当前报告的新冠肺炎的病死率

在医学领域,某一疾病的病死率通常计算公式为(WHO,2020)[2]:

Case fatality ratio (CFR, in %) = D (number of deaths from disease) / P(number of infected individuals)*100% (1) (通常算法)

即:病死率 = 某时期内因某病死亡人数或动物数 / 同期患某病的人数或动物数 × 100%

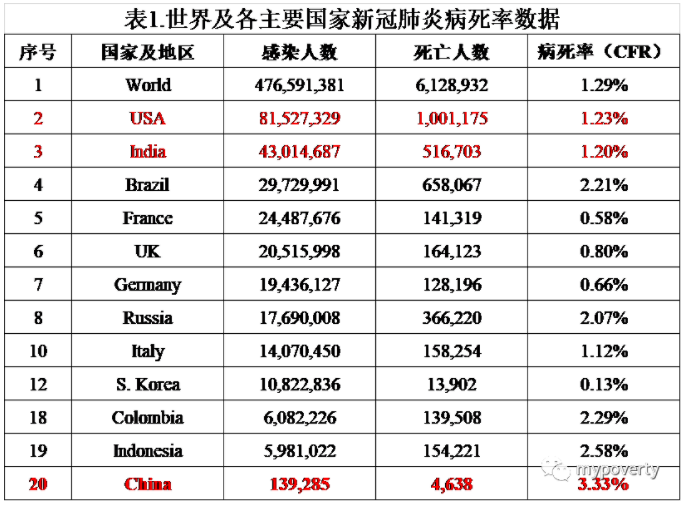

根据该定义,世界及主要国家的新冠肺炎病死率数据如表1所示。这些统计结果表明,各国新冠肺炎病死率差异较大,中国、巴西等国家在2%以上,而韩国仅为0.13%。截止2022年3月,美国新冠肺炎感染人数累计超过8150万例,因病死亡累计超过100万例,病死率达到1.29%。不同数据源报告的病死率也略有差异。

数据来源:https://www.worldometers.info/coronavirus/,时间截止2022年3月24日[1]

图1. 各国新冠肺炎病死率

数据来源:https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality(2022年3月)

该种病死率计算方法便于医疗统计,感染人数和感染后死亡人数均是清楚的且即时的,能够实时呈现出病死率。但该方法将“感染后死亡”直接当成“因病死亡”,在一些情况下具有极大误导性。例如:

(1)某一健康中年男性,感染新冠肺炎后死亡;

(2)某一癌症晚期患者,感染新冠肺炎后死亡;

(3)某一严重肺病患者,感染新冠肺炎后死亡;

(4)某一99岁高龄老人,感染新冠肺炎后死亡;

上述案例均会被认定为新冠肺炎死亡案例,均会计入病死率。但很显然,后三者即使不感染新冠肺炎也有着极高的死亡风险,如何认定他们就是“因感染新冠肺炎”而死亡呢?设想案例(2)的癌症患者感染的并非新冠肺炎而是普通感冒,会被认为感冒导致了死亡吗?一个人的死亡可能由多种原因同时导致,该统计方法并不能对不同原因对死亡的边际贡献率进行区分,因此会高估真实的新冠肺炎的病死率。该统计方法同时也会带来重复计算问题。例如案例(2)的死亡,既会被认定为新冠肺炎死亡病例,同时也会被认定为癌症死亡病例。一个病例的死亡会被重复计算多次,同时提高了新冠肺炎和癌症两种疾病的病死率。

2.基于因果识别的病死率估计方法

估计病死率,即是估计因为“感染疾病”这一自变量(X,也称为“干预”),对“死亡风险”这一结果变量(Y)的真实影响效果。这种估计要求排除其他因素,在其他条件均不变的情况下,评估只因是否患病而带来的死亡风险的改变。或者换言之,要识别出死亡风险的提高,有多少可以归因到患了该疾病,而并非其他因素。那么,如何估计干预的真实影响效果呢?这即是计量经济学及相关分析方法最主要的任务,其核心思想是Rubin因果模型(1974,1977)[3],用公式表述为:

Average Treatment Effect (ATE) = E(Y1i) – E(Y0i) (2)

应用到新冠肺炎这一案例,则具体如下。假设某一群体P,感染某一疾病后在某段时间段t内的死亡人数为D1;若未感染该疾病,在时间段t内的死亡人数为D0(这被称为前者的“反事实”),则该疾病对死亡风险带来的影响效果(即真实病死率)为:CFR = ( D1- D0) / P (3)(因果识别算法)

图2. 什么是“影响”?

对比公式(1)和(3)可以看出,病死率的通常计算方法与基于因果识别的算法,两者仅相差一个D0,通常算法中默认D0=0。但事实并非如此,这即会带来选择性偏误问题。

以美国的8150万例新冠肺炎患者为例。他们感染后的死亡人数为100.1万,即D1=100.1万。那么,若这些人未感染新冠肺炎、正常情况下的死亡人数是多少,即D0是多少呢?这一数值不可能等于0,必然大于0。在该群体中,必然有人患有癌症、肺结核、艾滋病、心脑血管疾病等各种疾病,必然有人年龄较大、“老之将至”等等。因此,即使不感染新冠肺炎,这8150万人也有相当数量会死亡。事实上,美国人口每年平均死亡率为0.87%(世界银行数据)[4]。因此,可以简单推算,美国新冠肺炎真实病死率应更接近于0.36%(=1.23%-0.87%)。

那么,相对于因果识别算法,何种情况下病死率的通常算法会产生更大的偏误呢?显然是D0较大时。作一个设想,假设新冠肺炎没有任何毒性,不会对身体造成任何伤害,但它却有一项特殊能力,能够准确地识别癌症晚期患者并让其感染。此时你会发现,这8150万新冠肺炎患者全部是癌症晚期患者,新冠肺炎病死率竟然与癌症晚期患者一样高。但你明白,新冠肺炎这种高病死率没有任何意义,它仅相当于在癌症患者身上贴上了一张标记“新冠肺炎”的“Stickers”。一个贴纸就导致了病人死亡吗?

相对于一般性疾病,传染性疾病病死率的估计更容易存在选择性偏误问题,进而引发误导。一是高传染性会迅速累积出惊人的死亡病例数。两年多时间里,美国8150万人口感染新冠肺炎,约占总人口的25%;累计100.1万人死亡。每个数字都让人心惊胆战。但事实上,即使不感染新冠肺炎,这么庞大的人口数字同样会有相当数量的人口会死亡。二是本身健康状况差、具有高死亡风险的人更可能感染传染病。例如,老年人、具有既往病史的人可能身体更虚弱、抵抗力更差,从而更容易感染。而这些人即使不感染新冠肺炎的死亡率(即因果关系算法中的D0)也较高。此时病死率的通常算法(D1/ P)就会大大高估真实值(( D1- D0) / P)。这即是计量经济学常提及的内生性问题或选择性偏误问题。因此,可以看出,虽然我们被新冠肺炎惊人的死亡人数和呈现出的高病死率吓到,但即使新冠肺炎没有任何毒性,仅靠高传染性和感染的选择性,即可带来这种效果(贴sticker的效应)。

总的来说,病死率通常算法最大的问题是将“相关”错当成“因果”。有人感染了新冠肺炎,然后死亡,这两者之间仅是相关关系,并不能表明死亡一定是由感染新冠肺炎造成的。而因果识别最主要的任务,就是在总的死亡中分离出真正由感染该疾病带来的死亡率变化,排除其他因素的影响估计出“净影响”效果,将相关变成“因果”。

3.对新冠肺炎真实病死率的估计

根据病死率的因果识别算法,CFR = ( D1- D0) / P,美国8150万新冠肺炎感染者感染后的死亡人数是已知的,即D1=101.万,P=8100万也是已知的。关键在于D0的估计,即这些人若未感染新冠肺炎正常情况下的死亡率,但这明显是不可能观测到的,因为这些人已经感染了新冠肺炎。因果识别最核心的难点即是“反事实”不可观测,而各种因果识别估计方法最主要的任务也是估计或模拟出“反事实”D0。这些方法最主要的区别也是基于不同的假设和思路来估计或模拟出D0。

在因果识别方法中,一类为实验性方法,主要通过像自然科学一样的实验来评估项目影响。例如将1000名新冠肺炎患者随机分为A、B两组,每组500名。A组提供一种新的新冠肺炎药物,治愈率为A1;B组不提供新药,治愈率为B0。因为A、B两组是随机分配的,B0很好的模拟了A组病人在未获得新药时的治愈率,即在大样本情况下可以认为A0=B0。此时A、B两组治愈率的差值即是该种新药的真实疗效,即ATE= A1- A0= A1- B0。类似实验性方法在医学领域得到了广泛应用。但该种用于估计疾病病死率显著有违伦理道德,不能开展。第二类是非实验性方法,包括工具变量法、双重差分法、断点回归、倾向得分匹配等方法。当实验不能开展时需要借助准实验方法进行因果识别。例如倾向得分匹配方法,对于美国感染新冠肺炎的8150万人,每人匹配一名具有相同特征、但未感染新冠肺炎的家属,用这些家属该段时间的死亡率作为D0的近似估计。但现在并未有相应的数据。

当实验性方法不能开展、准实验方法缺少数据时,在当前数据条件下如何估计出更精准地估计新冠肺炎的真实病死率呢?一种可能思路是,当D0足够小、接近为0时,通常算法(D1/ P)就会接近因果识别算法(( D1- D0) / P)。那么,何时D0足够小?很明显,当样本对象本身是健康的、无疾病史、年轻人,他们的本身死亡率会相对较小,他们感染新冠肺炎后的病死率会更接近真实值。根据这一思路,表2对比了新冠肺炎、季节性流感和SARS三者的病死率。由于患者年龄数据的可得性,本文使用了美国CDC新冠肺炎和季节性流感(2017-2018年)的统计数据,并与中国2003年的SARS数据进行对比。

基于上述分析,我们用18-49岁年龄段的病死率估计各疾病真实病死率,则新冠肺炎、季节性流感和SARS的病死率估计值分别为0.08%,0.02%和4.0%(SARS并没有完全对应的年龄组,根据数据估计)。该结果表明,(1)新冠肺炎与2003年的SARS的病死率完全不在一个数量级上,后者是前者的50倍;(2)新冠肺炎的死亡率确实高于季节性流感,但不算太高,至少在相同的数量级水平上;(3)新冠肺炎的传染性也高于季节性流感,最终感染人数是季节性流感的3倍左右。

结合上述数据及已有研究,还有三方面的信息值得注意。

(1)新冠肺炎死亡病例的各年龄段占比。大量研究均表明,新冠肺炎的死亡病例中主要为老年人。以美国的这一数据为例,死亡病例中65岁以上占77%,而50岁以上已高达93.3%[6],年轻人死亡病例占比非常低。但与新冠肺炎不同,SARS并没有特别明显的年龄特征,各年龄段病死率均较高。

(2)在三种疾病中,新冠肺炎感染中年轻人占比相对较低,年龄较大者占比相对较高。例如,18-49这一年龄段在总的感染者中的占比,季节性流感为51.3%,SARS估计在60%以上,而新冠肺炎仅为33.3%。这三者均为呼吸道传染性疾病,通常依靠飞沫、空气等传染。因此外出活动较为频繁、肺活量较大的年轻人感染概率应该更高。但新冠肺炎50岁以上感染占比在40%以上,这一比例相对于季节性流感和SARS显著更高。

(3)已有研究表明,新冠肺炎病死率在各个国家有显著差异,这种差异80-96%可以归因为新冠肺炎感染者老年人口占比的差异(原文如下:Data from 20 European countries and the USA and Canada showed that the variance of crude CFR of COVID-19 is predominantly (80–96%) determined by the proportion of older individuals who are diagnosed with SARS-CoV-2)(Hoffmann et al.,2021; [8])。当老年人感染率较高时,该国总的病死率就会较高;当老年人感染率较低时,该国总的病死率就较低。

综合这些信息,大致可以判断,新冠肺炎表现出的高病死率主要是感染了本身死亡率较高的人群(例如65岁以上的老年人及有既往病史的人等)[9],因此并非真实病死率,包括了非常高的选择性偏误。但SARS是真实的病死率,即使本身健康的人感染SARS也有很高的风险死亡。

国家统计局数据也能为新冠肺炎的病死率提供一些佐证。国家统计局发布《2020年国民经济和社会发展统计公报》显示,“截至2020年末,全国累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例87071例,累计死亡4634人”。而《2021年国民经济和社会发展统计公报》显示,“截至2021年末,全国累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例102314例,累计死亡4636人”。因此,2021年新冠肺炎病死率仅为 0.013%=(4636-4634)/(102314-87071),这一水平甚至低于普通流感。[10][11]

对于新冠肺炎病死率更精确地估计,还需要基于调研数据、依赖于准实验方法的应用。但从截止目前的这些估计来看,虽并不好直接判定新冠肺炎就是大号感冒,但称其为“大号感冒”并不算太过离谱。为了对疫情防控工作提供参考,现在有必要开展相关调研、基于准实验方法,理清几个关键问题:

一是对新冠肺炎的真实病死率进行估计,并与相应疾病进行对比。这种病死率与季节性流感、肺结核、疟疾、病毒性肝炎等相比到底处在何种水平上?

二是对不同人群的病死率的估计,这即是异质性分析。老年人呈现出的高病死率到底是一种选择性偏误的误读,还是对老年人真的危害更大?病理机制是什么?

三是对不同情况病死率的估计,自疾病发生以来病死率是否有变化?当新药物出现以后,病死率是否下降了,下降了多少?

四是对一些重要的数据进行梳理和回应。当前还有一个非常重要的谜题没有解开:为什么湖北(主要是武汉)新冠肺炎病死率如此之高,高达6.6%,基本相当于SARS?这可能是新冠肺炎疫情爆发初期引起社会巨大恐慌的原因。如此高的病死率,是因为感染者年龄分布问题(例如因某种偶然因素,起初的感染以老年人居多),还是初期感染者主要以有既往病史的人为主(例如是否有可能初期的感染主要从医院中传播开来,所以最初的感染者主要是医院中已经患有各种疾病的病人),还是因为新冠肺炎初期毒性本身就强,还是因为统计口径造成的误报?理清这些问题对于如何认识和对待新冠肺炎至关重要。

讨论新冠肺炎病死率,必然涉及治疗药物的研发及上市,但需要区分“是否可治疗”与“疾病的危害性”。新冠肺炎目前并没有特效药物,这仅是“不可治疗”,医生对其结果难以有效控制。“不可治疗”并不表明有高危害性。若没有高危害性,何时研发出特效药其实并不那么紧要。例如,目前有许多疾病不易治疗,例如复发性口腔溃疡、慢性支气冠炎等,均没有特别有效的药物,但他们要么可自愈,要么不会带来太大危害。

4.在医学研究中推进因果识别

新冠肺炎病死率出现的争议,表面看是医学问题、数据问题,但本质是因果识别的方法应用问题,是研究方法的改进问题。近年来,社会科学领域实验性方法和准实验性方法均得到了长足发展。2019年,Esther Duflo等人因将实验性方法引入经济学研究而获得诺贝尔经济学奖。2021年,Joshua Angrist, Guido Imbens等人因工具变量方法、双重差分等准实验因果识别方法的应用而获得诺贝尔经济学奖。

总体来看,在实验性方法应用方面,医学明显领先于社会科学。但并非所有研究均能开展实验,估计新冠肺炎的病死率即无法通过实验完成,而只能依靠准实验方法。但当不能使用实验方法时,医学领域并未发展出准实验方法,此时医学对因果关系开始不知所措,陷入迷茫,只能大量地使用“相关”代替“因果”。因此,很多医学论文只讨论致病影响因素(OR, odds ratio),而不讨论这些影响因素是否是因果关系,估计性偏误有多大,是否存在反向因果等。例如医学研究中常有基于某一疾病患病患者情况的分析、报告。但因果关系的建立必须有反事实对照组,仅有干预组(即患者)而没有对照组(即正常人群)是不可能建立起因果关系的。同样地,仅基于新冠肺炎患者的统计数据,从理论方法看,是不可能估计出真实病死率的。在研究方法中,医学应该与社会科学相互借鉴,社会科学应该借鉴医学,更好的改进、推进实验方法的应用;而医学也应该借鉴社会科学,更多的借鉴准实验性因果识别方法的应用。

三、从机会成本看疫情防控:“躺平”与“清零”

新冠肺炎的病死率决定了疫情防控的收益(即通过疫情防控能拯救多少生命),但防控措施也需要考虑成本。经济学提出了机会成本的概念,“某种东西的成本是为了得到它所放弃的东西”。从机会成本角度、而非成本角度理解疫情防控有重要意义。

1.生命至上与生命无价

我们选择“动态清零”,而不能“躺平”,最主要的担心可能是放松疫情防控会使大量人口感染、造成大量人口死亡。例如,若防控放松后,和美国一样有约四分之一的人感染新冠肺炎则即为3.75亿人。此时即使按最低的0.08%的病死率估计,也会造成30万人死亡。这是社会不能承受的代价。我们认同生命至上,生命是无价的,每一个生命都值得尊重。因此,根据成本收效原则,挽救生命的收益无限大,我们可以“不惜一切代价,全力保障人民群众生命安全”。

若仅是针对某一孤立事件,这样处理并没有问题,例如,在某一个重大事故中,必然要不惜一切代价,挽救人员生命。这些孤立事件是暂时性的、局部性的,并不涉及全社会范围内的资源协调。但疫情防控与之完全不同,疫情防控是全社会性的,是持续性的,涉及全社会范围内的资源的调整、分配。

社会资源是有限的,没有办法因为“生命”是无价的,就要对所有的疾病“不惜一切代价”,疫情防控也一样。例如,中国每年癌症新增病例400万例,死亡250万例以上(国家癌症中心数据)。艾滋病和病毒性肝炎同样是传染性疾病,中国2019年艾滋病感染7.1万例,死亡2.9万例;病毒性肝炎感染129万例,死亡575例。2021年,全国死亡1014万人[11]。很显然,这些疾病的防治、这些生命的挽救没有办法在不惜一切代价的思想下实现。社会总资源是有限的,社会并没有足够的资源和能力挽救所有生命。因此,对于健康的投资(或疾病的救治),不能仅从直接的成本考虑,而需要从机会成本角度考虑。例如,当前社会有100名病人需要救助,但社会仅有80元钱,不足以救助所有病人。此时,就需要在不同疾病的救治之间作出权衡,要增加对一种疾病的救治(例如不惜一切代价救治某种疾病),就必须减少对其他疾病的投入。一种疾病病死率的降低是以另外疾病病死率的提高为代价的,救助某类疾病患者生命的成本恰恰是其他疾病患者的生存机会。这就是机会成本的概念。正如《我不是药神》中所说,社会最大的病是“穷病”。这种权衡是社会发展不足的必然表现,也是我们要集中发展经济的原因。

2.疫情防控的成本与机会成本

(1)机会成本的来源

疫情防控的直接成本比较明了。例如,疫情防控需要进行全民核酸检测,这些相关耗材和人员调配;要抽调更多人员进行新冠肺炎患者的诊治;各项社会事务因疫情防控需要变得更为复杂,人们需要投入更多精力等。

疾病防治机会成本主要反映在两个层面。一是对其他疾病医疗资源的挤占。疫情防控需要抽调大量人员开展流调,从事扫码、体温监测、核酸检测等工作。大量医疗资源投入疫情防控,会减少对其他疾病的投入。例如,基层医务人员因投入到疫情防控中,其他公共卫生服务难以有效开展;在封控期间也经常有医院只保留发热门诊、不接诊其他病人,其他疾病的防、治都暂停了。二是经济损失。封控、社会停止流动、企业停工停产、服务业停业等对社会经济活动会带来巨大影响。这反映在微观层面,是个人收入的损失,例如企业因停产而无法给员工发工资,餐饮业因长时间停业而难以维持。这反映在宏观层面则是社会生产总值的减少,即GDP的下降。以中国为例,2020年中国GDP增长率仅为2.3%,而2019年为6.0%。这表明新冠肺炎带来了至少约3.5个百分点的GDP损失,相当于3.5万亿人民币(2020年国内生产总值约为100万亿)。2021年GDP增长率回升至8.1%,两年平均为5.1%[10][11]。这种反弹也表明我国经济具有一定韧性,对疫情防控带来的损失具有一定自我调整能力。但即使如此,经济损失仍是巨大的,两年损失累计至少在2.0万亿元人民币(=100万亿*2年*1%)。

这些成本之所以被称为机会成本,是因为这些资源挤占与经济损失最终会转化为其他人员的健康损失及死亡。

一是对医疗资源的挤占会带来其他疾病死亡率的上升。例如,医务人员总是有限的,若疫情防控占用较多资源就可能需要减少对其他病人的护理、照料,这将带来其他疾病死亡率 的上升。基层医务人员因疫情防控而未能及时开展妇幼公共卫生服务,这可能造成婴幼儿早产率的增加、婴幼儿死亡率提高等。

二是因疫情防控对个人行为限制(例如封控等),也会延误人们对各类疾病的及时就诊。若没有封控措施,人们有疾病症状时可以及时就医,避免发展成更严重疾病。但各种“非必要不……”要求,可能阻碍了很多及时就医的需求,只好再忍忍、再等等,这必定带来健康损失。各地已经爆出多起因封控不能外出就诊、医院不接诊等案例,这很鲜明的反映了疫情防控的机会成本。但这种机会成本究竟有多大,并不容易估计。2021年全国死亡人员1014万人,死亡率为7.18‰[11]。疫情防控是一项社会重大事件。假设因为封控等措施带来了总体死亡率上浮2%,即死亡率由7.18‰升高到7.32‰(其实这种上浮幅度并不大),就意味着多增加20万人的死亡。

三是经济损失带来的死亡率上升。在微观层面这可能表现为因为收入减少而带来的健康损失或死亡。例如,因收入减少,没有足够的钱支付高昂的手术费用或药物费用等。那么,如何将2万亿元人民币的损失换算成健康损失或死亡率呢?有几种可能的方法。(1)根据生命价值进行换算。各国发展水平不同,研究估计出的生命价值也从64万美元(印度)到900万美元(美国)不等。我们采用与中国发展水平相近国家的估计,约为200万美元、1300万元人民币[12]。则2万亿元损失相当于15.4万人的损失。(2)根据把这些收入投入医疗资源、可以挽救多少生命进行估算。(2)若假设治疗某项疾病的手术费用为100万元,则2万亿元可以挽救200万人的生命;(3)《Lancet》相关研究表明,中国癌症患者每年治疗费用为6.8万元[13],以五年存活期计算共34万元。则2万亿元意味着可以使588万癌症患者延长五年寿命(五年存活期是癌症患者的重要统计指标)。可以看出,无论用何种方法,估算出的结果均与新冠肺炎造成的直接死亡“4636人”不在一个数量级上,也同时高于放开管控可能造成的死亡数。

这些讨论清晰的表明了疫情防控不仅有直接成本,也是有机会成本的。疫情的防控涉及资源的分配,是不同疾病生存权的权衡,是不同生命生存权的权衡。这种权衡要谨慎而精确,以最小化整个社会的损失,而不仅仅是某一种疾病的损失。

(2)关于疫情防控机会成本的相关研究

其实也早有研究关注了疫情防控带来的新冠肺炎与其机会成本之间的权衡关系,但结论较为出乎意料。北京大学、香港大学、中国疾控中心等学者2021年于《Nature》子刊发表的研究表明,2020年上半年的疫情封控措施并没有使其他疾病的死亡率上升,反而显著下降了12.5%,除新冠肺炎外的其他疾病的死亡人数因封控措施减少了29.3万人(Qi et al.,2022)[14]。作者也对作用机制进行了分析,这种减少主要因为交通和工业活动的减少令空气污染减少,外出活动的减少带来的交通事故的减少等。这一研究充分说明了社会关联的复杂性。但这一研究并不能说明封控就是有好处的、是没有机会成本的,就像禁止汽车使用必定大量减少交通事故死亡人数,但因此就要求禁止汽车、退回去使用马车就因噎废食了。社会发展总是会带来各种各样的新问题,但这些并不能阻止社会发展。这一研究有两方面的启示。一是需要更充分、更全面的评估新冠肺炎对社会产生的影响,为政策制定提供更多依据。关于新冠肺炎对经济社会带来的各方面影响,世界银行有更多相关讨论[15][16]。二是这一“29.3万人”这一数量级也表明,任何政策的变动对社会的影响都是极其巨大的,适当的政策可以避免几十万人的损失,而不好的政策同样可以增加几十万的损失,这些均远远高于可以直接看到的新冠肺炎的死亡人数(4636)。

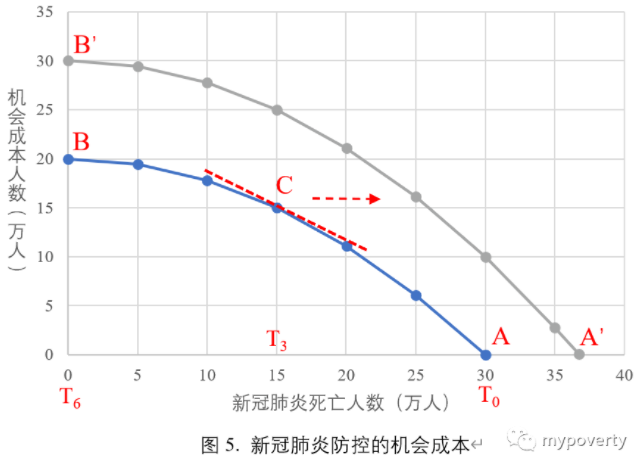

(3)机会成本的图形说明

我们使用经济学中的生产可能性边界曲线来描述这种可能的替代关系,如图4。假设我们需要在两方面做权衡:因新冠肺炎造成的死亡和因开展防疫工作带来的潜在死亡(即机会成本)。假设完全不开展疫情防控工作(即“躺平”),新冠肺炎造成的死亡为30万例,而此时由于未做防控工作,机会成本的死亡为0例,即图4中A点。当执行最严格的防控措施时,此时新冠肺炎的死亡为0,而机会成本的死亡为20万例,即图4中B点。疫情防控即是要在从A到B点的这一线上作出选择(以上仅是为便于讨论的假设数据)。由于边际效用递减原理,AB线表现为凸函数曲线。

图4清晰的表明了疫情防控机会成本的意义,新冠肺炎发生对社会对最重要的意义是资源约束的变化。在新冠肺炎出现那一刻,无论其是否已经传播开,社会面临的资源约束条件均已发生了根本改变,需要对社会资源的分配重新调整。例如,原来有100名需要救治的病人,但手里只有80元钱,本就不足,这需要根据不同疾病的费用和救治效率决定如何分配,有些病人由于疗法成熟、费用低廉,会被优先救治;而有些疾病疗法不成熟、费用高昂,则难以投入更多资源。现在新冠肺炎的出现,使得全社会需要救治的潜在病人由100名上升至130名,但手里仍然只有80元。此时就需要在新的约束条件下重新分配这80元。我们可能难以从心理上接受疫情的爆发,不愿意看到其扩散,这一愿望用上述例子来表述就是要从这80元中优先拿出足够救治新冠肺炎的30位病人的钱(假定就是30元),剩下的钱再由原来的100人再分配,剩下的人能够分配的也从80元降低到了50元。其实这违背了根据资源使用效率进行分配的原则。更明智的作法应当是,通盘考虑这130人和80元,并不对任何疾病设置优先权,仅根据他们的使用效率决定,也许最后的结果是其中10元用于救治新冠肺炎,而剩下的70元用于救治其他病人,这样可能总体上拯救更多的人。

此外,也有必要指出,本文并不尝试讨论疫情防控涉及的“生命至上”等道德伦理或社会问题,仅是从经济学角度指出一种理解这种问题的视角。我们认同“生命至上”的理念,但也看到疫情防控中潜藏着社会资源分配的权衡,不同生命生存权之间的权衡,而且这种权衡在2020年初疫情出现时就已经存在了,这种权衡的结果决定了是否允许其扩散。我们不愿意接受扩散,就是对这种权衡作出了一种选择。

3.疫情防控强度的选择:“躺平”与“清零”

明确了疫情防控存在的这种权衡,那么如何作出权衡的决定呢,在不同强度的疫情防控措施之间如何作出选择呢?

(1)防控强度的等级划分

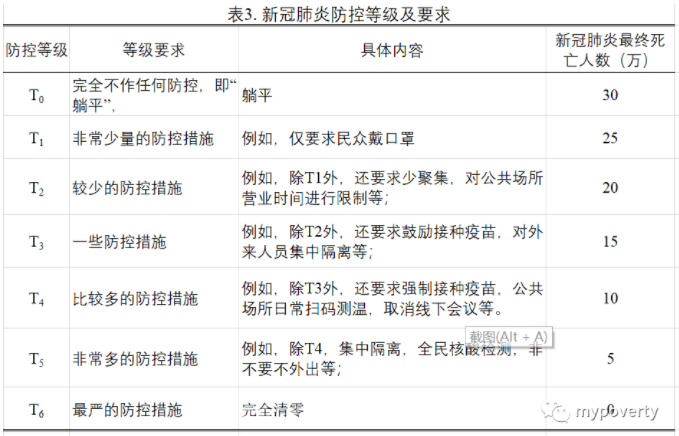

我们先从防控强度的等级划分入手。防控强度的等级是我们能够掌握的“自变量”,决定了如何在新冠肺炎带来的死亡与防控机会成本带来的死亡之间作出权衡。为既能体现强度的变化又便于讨论,我们将防控强度划分为7级(具体多少级、每级内容是什么在本文中并没有实质含义,仅是便于讨论),具体如表3。T0为完全不作防控,是最低等级。当然,这仅是社会不采取外在干预策略,不干预个体行为。每个个体还是会根据自身情况作出预防措施。T6为最高等级,为社会所能采取的最强的防控措施。从T0到T6,社会的防控措施逐渐增强,社会对个人的干预也越来越多。

表示在图4上,A点所对应的即为T0,B点所对应的即为T6。随着防控等级的提高,即是从A点沿AB线逐渐移动到B点。此时,因新冠肺炎感染死亡的人数逐渐由30万人减少到0人,而防疫机会成本带来的死亡人数逐渐由0人增加到20万人。

(2)防控等级的确定

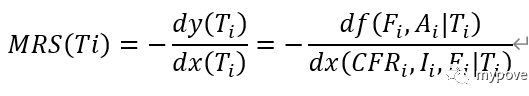

如何确定防控等级呢,你会选择A点或B点吗?显然不会。根据边际效用递减原理,两端的值均是不明智的,最优点应该是边际替代率(Marginal Rate of Substitution,MRS)为1时,即MRS(Ti) = -dy/dx =1,假设在图4中表示为C点。边际替代率是防控等级的函数,随防控等级的变化而变化。在C点,增强疫情防控会使新冠肺炎死亡人数减少1个单位,而防疫成本会多导致1单位的死亡,两相抵消,达到平衡。而在C点之下(由C到A),增强疫情防控,新冠肺炎因此减少的死亡人数将大于防疫成本带来的潜在死亡,因此进一步增强疫情防控是合理的。而在C点之上(由C到B)则相反,增强疫情防控新冠肺炎因此减少的死亡人数小于防控成本增加的死亡人数,因此降低防控等级是合理的。

那么边际替代率MRS由哪些因素决定呢?它取决于以下几个因素:

从疫情防控(Ti)与新冠肺炎死亡率(X轴)之间的关系看,主要涉及两方面因素:

一是CFRi,即新冠肺炎病死率。当病死率越高时,每增强一单位的防控程度,则减少越多的新冠肺炎死亡人数,MRS(Ti)值越大。这表明,病死率越高的疾病越需要采取高强度的防疫措施,而病死率低的疾病采取高强度防疫措施的必要性就降低了。这就是为什么季节性流感同样有较强的传染性,但并不需要采取过多防疫措施的原因。当然病死率也是在变动的,例如新药物的开发会降低病死率。

二是Ei,即防控措施的有效性,即每增加一单位的防控措施新冠肺炎感染人数的减少比例。当前各种防控措施均在实施,但有效性到底有多少,并没有明确的数据。例如,戴口罩真能降低感染率呢?能够降低多少?戴双层口罩有用吗?大型商场限流是否有作用呢?理清这些问题,才能避免在防控中作无用功。当防控措施的有效性越高时,需要的防控等级就会越低,采取较少的防控措施就会实现较好的效果。

三是Ii,即疫苗的防护率,它是疫苗接种率与疫苗有效性的乘积。这本是防控措施有效性的一部分。但疫苗接种与其他防控措施有着很大的不同,它不以限制和要求个人的活动为前提,机会成本相对更低,因此在此单列出来。疫苗率防护率越高时,需要采取的防控措施就会越低。

从防控措施(Ti)与其机会成本带来的死亡率(Y轴)来看,涉及两方面因素:

一是Fi,即社会活动对于疫情防控的弹性。疫情防控的机会成本有多高,这与生产、生活的弹性有关。例如,工业生产主要是车间生产,若为加强防疫、避免聚集,则工业生产就得停产,此时工业生产的弹性较低,防疫会产生较大的机会成本。而对于金融、咨询等各类服务业,疫情防控仅是将在公司办公室改为居家办公,影响相对较小,因为弹性较大,疫情防控的机会成本相对较低。这种弹性也与防控措施实施的期限有关。短期的防控措施弹性较高,人们可以通过调整安排,把本周事务推迟到下周等来减少防控的影响。但长期采取严格防控措施则弹性较低,机会成本相对更高。

二是Ai,即防控措施的精准性。针对应该关注的对象,减少疫情防控的影响面,避免伤及无辜,降低杀敌一千、自损八百的无谓牺牲,显然可以降低防疫的机会成本。例如,在不明确疫情发生源的情况,对整个城市进行封控管理的成本必然是极其昂贵的。若能明确疫情发生源,有针对性的管控,就会降低对社会的影响,减少机会成本。例如,若老年人和有既往病史的人是主要死亡病例的来源,则他们应是主要的防疫人群,把防疫措施主要用于中、小学生、高中、大学等,要求停课、停学、校园封控等,会产生非常大成本,但收益却很小。

值得注意的是,上述公式中决定防控等级的边际替代性MRS与疾病传染性并不直接相关。这好像与一般人的直觉并不相符。可能大家直觉认为传染性越强的疾病越需要防控。若如此,则相对于艾滋病,季节性流感更需要防控,但实际上并非如此。事实上,疾病传染性仅是决定了该约束线的位置,而并非其斜率。当传染性提高时,该约束线将由AB向上平移至A’B’,但线的斜率并未改变(图5),因此对防控等级的选择影响也较小。这可从直觉上理解:当疾病传染性较高时,一方面提高防控等级能够减少更多的未来感染病例,即上式分母会变大;但另一方面,传染性高也意味防控难度会更大,每提高一单位防控措施所带来的社会成本也更高,即上式分子也会变大。综合起来,使得传染性对最终防控等级选择的影响并不大。相对于传染性,是否需要防控更多的要考虑其病死率等问题。

各国防疫措施的差异,最根本的是对上述核心参数估计的差异,而并非价值观念的差异。有些国家和地区对某些参数估计较高,而另外一些国家或地区对某些参数可能估计较低,例如对病死率、疫苗有效性等的认识差异,因此应对措施也有差异。有人认为国外不防疫是不尊重生命,这似乎上纲上线、道德说教了。还有人认为美国不采取新冠肺炎防控措施,是因为美国预期寿命是83岁,而新冠肺炎死亡病例平均年龄也是83岁,这就是没有分清“因病致死”与“得病后死亡”的区别。

(3)存在中间选择吗?

疫情防控的等级,是根据对新冠肺炎死亡人数与机会成本之间的边际替代率的分析,从T0到T6的等级之间作出最优选择。但该分析是假设自变量疫情防控等级是可以自由选择。但事实如此吗?人们可能担心,一旦放松疫情管控而会引起感染数量的爆发性增长,不可收拾。换言之,疫情可能仅存在两端的两个状态,要么是零感染,要么全部感染,没有办法实现中间状态。果真如此呢?世界上各国疫情防控措施千差万别,这也对不同程度的放开可能带来的结果提供了借鉴。主要国家的目前的新冠肺炎感染率如下图6所示。

图6. 各国新冠肺炎感染率

截止2022年3月,全世界约有6.2%的人口已经感染新冠肺炎。因疫情防控措施不同,各国新冠肺炎感染率也有较大差异。从最高的荷兰45.2%的感染率,到欧洲及美国等宣布“躺平”的国家感染率均在20%以上,到日本、印度、印度尼西亚等不足5%的感染率,再到中国接近于0的感染率。印度有4300万新冠肺炎感染者,是世界上除美国外感染患者最多的国家。但相对印度的总人口,印度的感染率在全世界中仍然不高。即使有这么多感染者,疫情也并未无限度的传染下去、导致全人口感染。

上述这些数据清晰表明,并不只是存在“躺平”和“清零”两种选择,我们是有可能选择中间状态的,最终的感染人口会对疫情防控措施作出反应。采取更高等级的防控措施,最终的感染人口是会下降的。

4.为何机会成本未被重视?可观测性与可追责性

各地因疫情防控频繁出现耽误其他疾病就诊、一人感染、全城封控等情况。疫情防控的机会成本清晰可见,中央也三令五申疫情防控不得层层加码,不得限制人员自由流动,但为什么在实际过程中并未被重视呢?这主要因为疫情防控机会成本带来的死亡与新冠肺炎带来的死亡在呈现方式上有显著不同。

疫情防控机会成本带来的死亡有两方面特点:一是不可观测。疫情防控机会成本造成的死亡通常是隐性健康损失,是通过各种方法估计或折算出的死亡,而并非直接观察到的死亡。若有人质问你,疫情防控的机会成本到底造成了谁死亡了、何时时候死亡的、何地死亡的?你可能无言以对,根本说不清楚。但不可观测并不能否认这些死亡的客观实在性。二是不能被追责。基于上述同样原因,疫情防控机会成本造成的死亡也难以认定责任、明确需要谁来负责。谁死亡了、何时死亡的、何地死亡的这些基本问题都说不清,又怎么要求谁有承担责任呢,承担多大的责任呢?

与此相对,新冠肺炎带来的死亡也表现为两方面特征。一是可被观测。新冠肺炎的感染、死亡是被精确统计和监测的,尤其是核酸检测发现以后。每天的疫情数据都在进行全国通报,谁被感染、何时感染、何地感染,谁死亡了、何时死亡、何地死亡等,一清二楚,一目了然。二是可被追责。基于上述相同的原则,这些感染和死亡也可以被认定责任,明确是因为谁的工作失误带来了这些感染和死亡。

一边是机会成本的不观测、难以追责,而另一边是直接感染和死亡的及时观测、可被追责。两相对比,差别立现。从社会层面看,疫情的精准统计和全国通报,使其成为一个可纵向和横向对比的数据,牵动着整个社会的心,每一例新增感染病例、每一例新增死亡病例都变得惊心动魄。但防疫的机会成本同样会造成健康损失、人员损失,从上文的分析来看,这些损失同样是巨大的,但因为并没有办法展现出来,难以进入人们的关注范围,不会像疫情一样牵动人心。从管理层面看,每一名新冠肺炎病例的感染、每一名病例的死亡都可以被追溯到责任。社会总是在流动的,而新冠肺炎确实有较高的传染性,这就使得对每个地区、每个社区少数病例的发生具有偶然性。再精准的防控也难以确保完全不发生。各地也常有人因疫情防控不力而免职,尤其是一些高级别的人,这会对各级人员带来巨大震撼。疫情追责的达摩克利斯之剑始终高悬,而另一边机会成本却不易明确责任,这就容易带来不计成本、不计其他后果的层层加码。

从分析上看,疫情防控等级取决于机会成本与新冠肺炎死亡之间的边际替代率MSR,需要相关人员根据估计出的参数,作出理性判断。但一边不可观测、不可追责,另一边可观测、可追责,使得最终的选择有可能偏离理性的最优选择,被牵动人心的关注所左右,被防疫的考核压力所影响。民众因关注疫情而愿意接受高等级的防疫,而各级人员因考核压力也愿意选择高等级的防疫。试想每新发一个病例都要引发舆论,都要全国通报,这对于相关责任人员的压力是巨大的。在这方面,上海等城市作出了较好的榜样,通过更精准的疫情防控,努力在疫情防控与减少疫情带来的影响之间谨慎作着选择。胡锡进等人也呼吁,应该对基层防疫人员更有温度,只要发生疫情就对相关人员免职处理太过简单粗暴,应实事求是的认定责任,分清哪些是人力可以左右的主观责任问题,哪些是人力不可左右的客观现实问题。这样才能使各级人员根据实际情况,更理性的去权衡疫情防控和机会成本,作出更有利于发展的决策。

5.猜一猜

除新冠肺炎外,世界上已经又发现一种新的、比新冠肺炎严重得多的传染病,我们是否需要全力防控呢?据世界卫生组织统计[18],该传染病已有13亿感染者,远高于新冠肺炎当前的4.8亿感染者;该传染性疾病每年造成800万人口的死亡,也远高于新冠肺炎每年约300万人的死亡(截止目前两年多时间里新冠肺炎统计死亡病例615万)。世界卫生组织、世界银行等也多次提醒,因该种疾病死亡的人数远高于新冠肺炎,甚至3倍以上(……kills 3 times more people than COVID-19)[19]。这明显是比新冠肺炎影响范围更广、危害性更大的疾病,我们是否需要不惜一切代价、全力以赴防控呢?直觉认为是当然需要。

那么,这是哪种传染病呢?这就是吸烟。上述数据均是世界卫生组织和世界银行的真实数据,只是它们未将吸烟称为“传染病”。你可能认为,吸烟不像新冠肺炎一样是传染病。从严格的表面意思界定,吸烟不是传染病,但一个人吸烟会“传染”给周围的人、使得更多的人吸烟。每年新增烟民3000万人以上,他们也可能是被电视上的吸烟者“传染”的。从这种一人患病可能导致更多人患病这一根本定义上看,吸烟同样可以被看成传染病,只是传染并非通过生理机制进行,而是通过社会机制进行。但这仅是形式上的差异,并没有本质区别。

那么,从主观上看,我们为什么不担心吸烟、不害怕吸烟,但却对新冠肺炎如此恐惧呢?前者的影响范围显然更大、危害性显然更高。这种主观感觉上的差异是如何形成的呢?

这一例子只是想说明两个问题。一是社会需要解决的问题很多,不仅有新冠肺炎,也有类似吸烟的800万死亡人口需要避免,社会需要谨慎的在不同目标之间作出选择;二是政策的制定不能基于是否害怕的主观感觉,而是要基于疾病严重程度的客观事实、客观数据。

四、思考和讨论

本文运用经济学中的因果识别方法和机会成本角度探讨了新冠肺炎的防控问题。党中央、国务院也一再强调,“努力用最小的代价实现最大的防控效果”,这也正是本文要表达的核心意思。总结来看,有如下几方面的思考和建议:

1.新冠肺炎的疫情防控不只是医学问题,更是社会资源的分配问题。新冠肺炎的防控不仅涉及药物的研发、疫苗的接种,也涉及社会需要分配多少资源和精力进行疫情防控,不同社会目标之间需要如何权衡取舍的问题。防控政策的制定,不仅需要有医学专家的建议,也需要经济学家和其他学科的建议。过强的疫情防控所需要的机会成本,与疫情防控带来的好处有可能并不一个数量级上,需要基于严格评估基础上的谨慎制定政策。

2.医学研究与社会科学研究应当在研究方法方面有更多相互借鉴,尤其应当在医学研究中推进因果识别,当不能开展实验时,能够借鉴准实验方法进行因果推断。

3.对涉及新冠肺炎疫情防控的一些核心参数,尤其是病死率等数据,应尽早的基于调研数据、利用准实验方法等方法进行更准确的估计,为政策制定提供依据。估计这些参数所需的调研费用应该在400万以内即可以。在当前疫情时有爆发的情况下,这些基础性的投入是必要的、紧迫的和划算的。

4. 在未理清真实病死率前,应该效仿上海等城市,小心地在疫情防控和经济发展之间作选择,谨慎采取大规模封控措施,努力用最小的代价实现最大的防控效果。疫情爆发之初,一切均未明朗,采取封城、硬核封路等非常措施可以理解。但时至今日,我们已经有更多案例、更多经验,但仍然需要以封控如此高成本的方法作为主要的防疫护手段,真的值得思考。是否要“动态清零”,是否要调整疫情防控政策,应当是基于因果推断的事实,基于相应参数的准确估计,对各种可能后果及相应的机会成本作出模拟,然后决策。

黑夜来临,夜幕中突然出现几声恐怖的吼叫。你看不到对方,出于害怕,拿起大刀在黑夜中使劲地胡乱挥舞,直至筋疲力尽。但若到天亮看清时才发现,这一切均是白忙活,对面空无一物,恐惧仅来自内心,这将那么可悲。庆幸的是,科学技术进步创造了新的可能,我们不用再等到天亮,而是可以在黑夜中打开电灯。

版权声明:本网站所有注明来源“医微客”的文字、图片和音视频资料,版权均属于医微客所有,非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源:”医微客”。本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,转载仅作观点分享,版权归原作者所有。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 本站拥有对此声明的最终解释权。

发表评论

注册或登后即可发表评论

登录注册

全部评论(0)