2023-12-04 来源 : 英勇向前

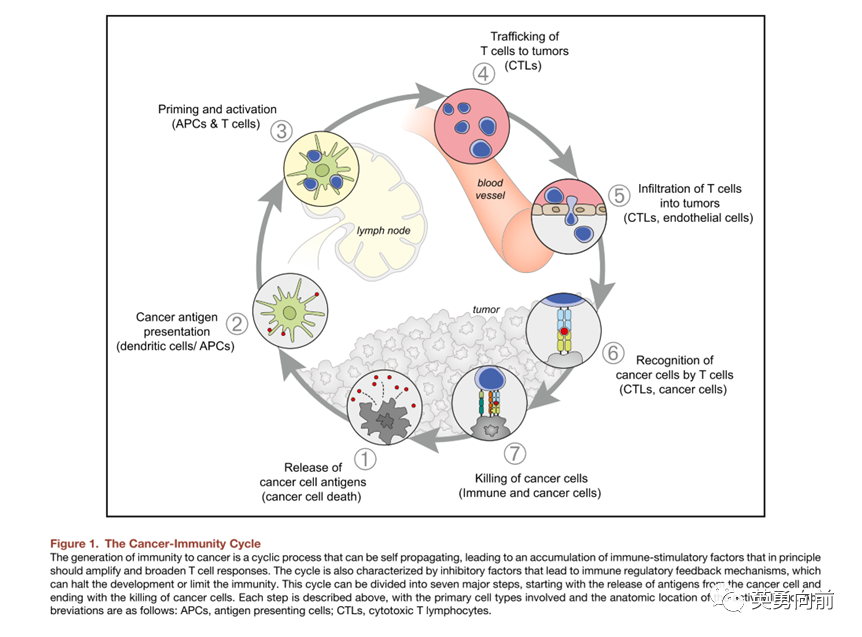

2013年,Ira Mellman先生在《Immunity》杂志第一次阐述了“Cancer-Immunity Cycle”循环,为业界开发肿瘤的免疫治疗提供了的基本范式去思考。

Cancer-Immunity Cycle拆解了肿瘤免疫的诸多步骤。从肿瘤抗原释放、抗原呈递、进入淋巴结后的T细胞活化、循环T细胞从外周血进入肿瘤、T细胞肿瘤浸润、二次抗原激活T细胞、细胞毒性T细胞发挥抗肿瘤的作用。

淋巴结里效应性T细胞,以及肿瘤局部细胞毒性T细胞,都于PD-1的负向调节作用有关,因此阻断PD-1有机会再活化T细胞的杀肿瘤效应。

2013年,anti-PD-1们还在临床研究中。

尽管没有PD-1类产品商业化,但对这个‘明日之星’,大家充满了期待。包括我,Ira Mellman先生大作后点燃了我的热情,借着在BMS工作的机会有幸接触CTLA-4和PD-1,后来在《中华肿瘤杂志》也发表了一篇小豆腐块文章。

今天又特意读了一遍,其中观点简单粗略,但彷佛在静候肿瘤免疫神奇启幕。

短短几年,免疫肿瘤的发展远超一个普通人的预期。我无意统计在2023年底,究竟全球上市了多少个PD-1,卖了多少钱,或者中国多少。

但最近,看到Ira

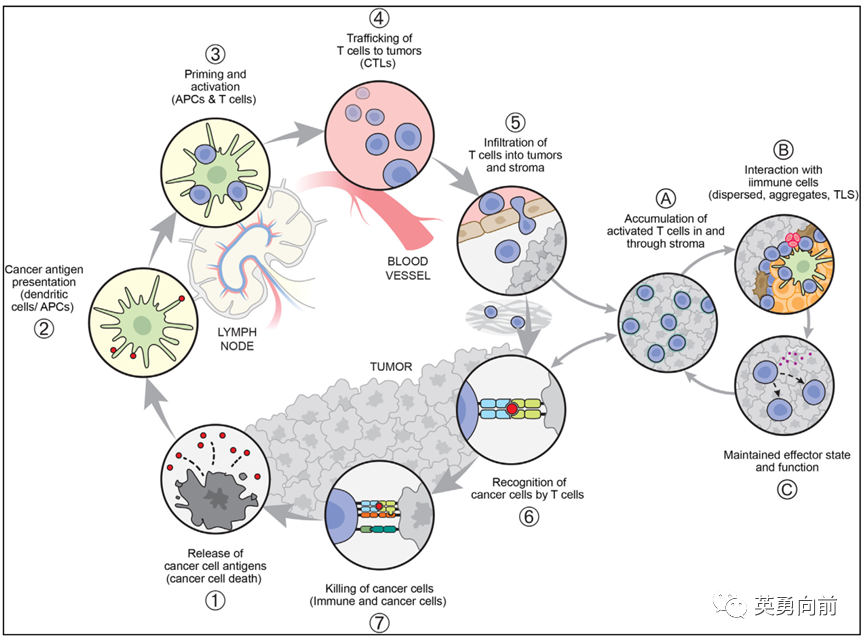

Mellman先生在Immunity杂志更新了Cancer-Immunity Cycle的思考,有感而发,希望借此写点什么,放在公众号里最高效。

我首先去查了4个代表性anti-PD药物,截止2023年11月FDA获批适应症,分别是Nivolumab、Pembrolizumab、Durvalumab和Atezolizumab。

两个anti-PD-1的适应症集中于:恶性黑色素瘤、非小细胞肺癌、头颈部肿瘤、经典型霍奇金淋巴瘤、外周纵隔大B淋巴瘤、泌尿上皮肿瘤、MSI-H或dMMR结直肠癌、胃癌、宫颈癌、肝细胞癌、胆道癌、Merkel细胞癌、肾癌、子宫内膜癌、TMB-H肿瘤、皮肤鳞癌、三阴乳腺癌、胸膜间皮瘤、食管癌。

PD-L1的适应症明显少于PD-1但多了小细胞肺癌的适应症。

在给药方式上,单药、联合化疗或CTLA-4是最常见的三种给药类型。

从2014年第一个PD-1适应症(Nivolumab治疗黑色素瘤)在日本获批,PD-1在短短的9年里探索了几乎全部的肿瘤,到目前为止大约1/3的肿瘤对PD-1有效。经过10年发展,人们对PD-1如何发挥作用有了更多的理解。

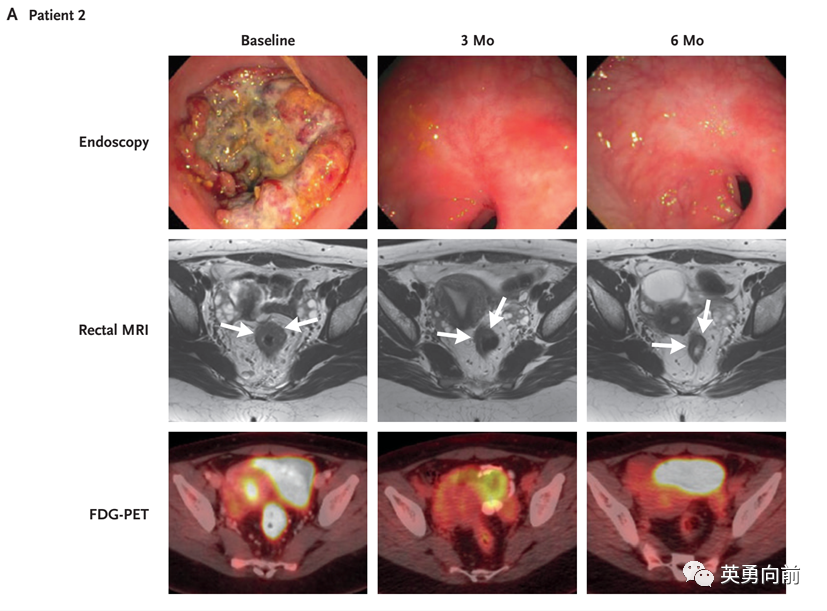

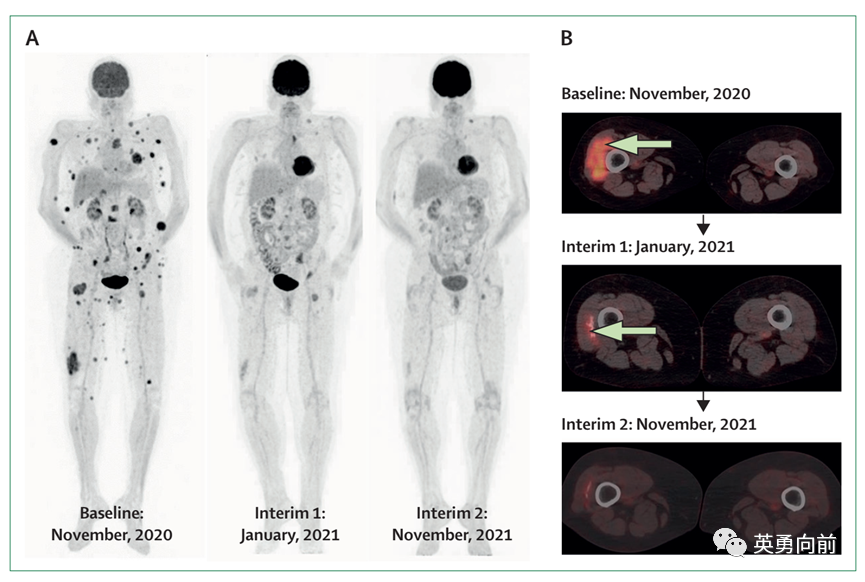

最令我印象深刻的是Dostarlimab治疗局部晚期直肠癌的临床研究。这是一个研究者发起的研究,入组dMMR(MLH1、MSH1、MSH6和PMS2缺失)的临床II或III期直肠腺癌患者12例。

患者仅接受静脉Dostarlimab(500mg Q3W)治疗,6个月共9个周期。12例患者完成治疗并且又至少6个月的随访,所有患者均获得临床完全缓解,MRI、PET和内镜和活检均未发现肿瘤。12例患者没有继续接受放化疗或手术,没有患者出现疾病进展或死亡。

尽管研究在改变临床实践道路中仍存在诸多阻碍,但我们却明确看到了PD-1的强大的抗肿瘤效应。

结合Cancer-Immunity

Cycle,假设anti-PD-1的作用是这样的:注射PD-1抑制剂后,药物进入肿瘤微环境中,结合exhausted T细胞(Tex细胞)表面表达的PD-1抗原,从而逆转Tex细胞,使其重新获得杀伤效应。

完美满足以上条件,需要下述各步骤完整运转。

在患者淋巴结中被活化的T细胞(步骤4)回到肿瘤微环境(TME)中,在TME中发生进一步的免疫反应,形成三级淋巴组织(TLS),而细胞毒性T细胞在这里得到活化和扩增。

在整个细胞毒性T细胞的活化中,步骤4只是完成了priming和activation的步骤,而定性终末阶段T细胞(exhaustion、effector、memory),要到TLS中才得到最终确认。

这一类治疗反应好的肿瘤以往成为‘热肿瘤’,以区别‘冷肿瘤’在于肿瘤微环境中是否存在包括T细胞在内的免疫细胞。显然如此分类过于简单,也无法解释为何PD-L1阳性患者却对PD-1治疗无效。

因此,肿瘤的免疫型可分为以下三类:免疫荒漠型(immune desert)、免疫隔离型(immune excluded)以及免疫炎症型(Immune inflamed)。

这三种类型在不同肿瘤中的分布各异,例如结直肠癌中70-75%为免疫隔离型而仅仅10%的为免疫炎症型,非小细胞肺癌中该比例分别为40%(免疫隔离)和30-35%(免疫炎症)。

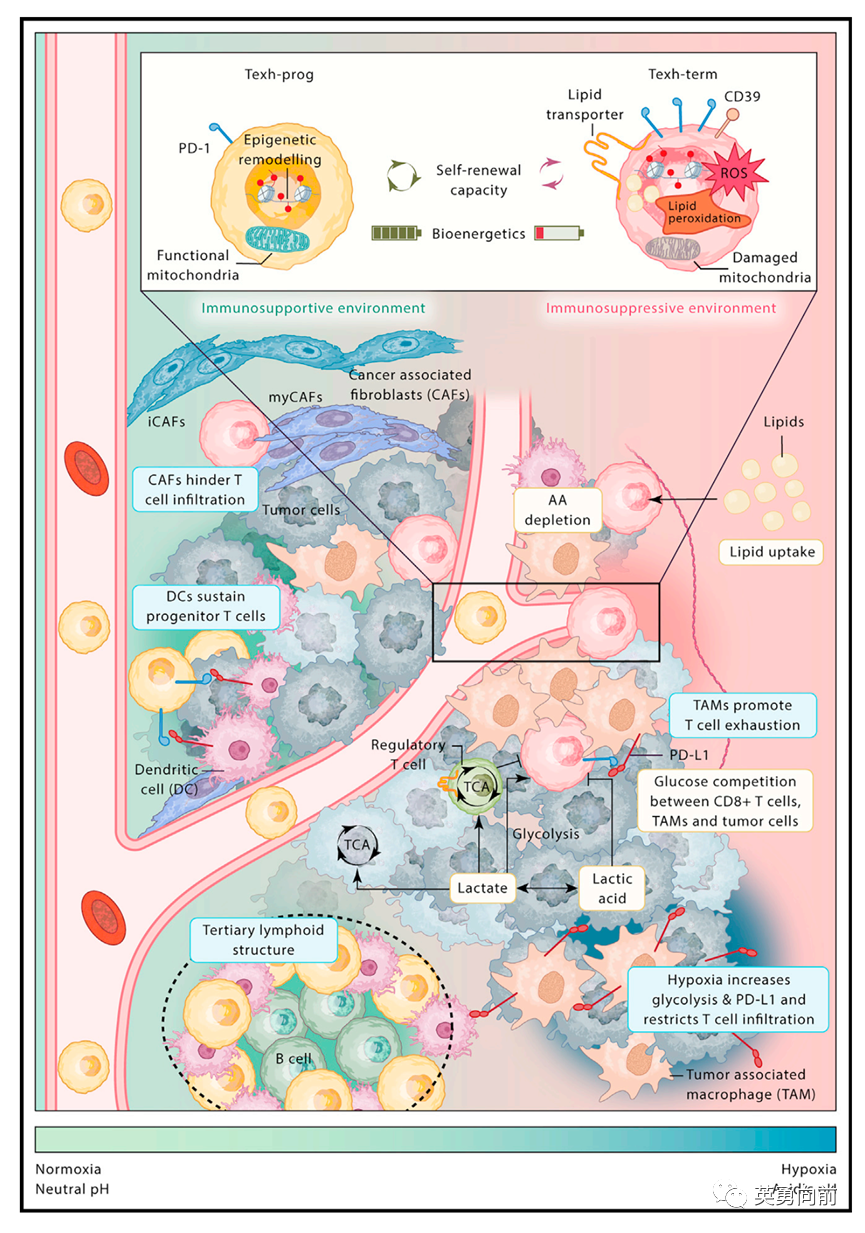

免疫隔离和免疫荒漠型的形成可能于诸多因素有关,首先是肿瘤细胞本身。例如存在IDH突变的肿瘤产生过量2-HG,而后者具有抑制T细胞功能的效应。而许多肿瘤可能会分泌TGF-β,促进Treg细胞的分化,从而产生免疫抑制效应。

其次,肿瘤相关纤维母细胞(CAF)的形成是影响肿瘤微环境的重要因素。目前知道CAF有三种类型:myofibroblastic CAFs(myCAFs,肌纤维母细胞型)、inflammatory CAFs(iCAFs,炎症型)、antigen-presenting CAFs(apCAFs,抗原呈递型)。

临床研究中发现myCAFs的存在可能会导致对化疗和免疫治疗的无效,从而导致更差的预后,另外因素是存在TGF-β。而TGF-β和CAF是如何改变癌周CD8+T细胞的生物学行为还不清楚。

在免疫隔离型中,这些CD8+T并不是固定不变,也并非终末无功能状态,如果通过改变其周围存在的负向基质结构,这些细胞仍然可以进入癌症微环境中,发挥抗肿瘤作用。

第三类是TME中的髓系结构会导致免疫耐受,例如免疫沙漠型。这些髓系细胞包括巨噬细胞、单核细胞、不成熟髓系细胞(MDSC),大约占TME的50%细胞量,其他还包括中性粒细胞和DC细胞。

此类髓系细胞的存在基于肿瘤细胞本身分泌的物质,包括趋化因子、细胞因子、营养物质等(例如:M-CSF、CSF-1、IL-6、GM-CSF、G-CSF、CCL2、CCL5)。

当然,这些细胞的存在也可能有抗肿瘤的作用,例如作为抗原呈递细胞使用。

最后,最近几年经常提到的肠道菌群对肿瘤免疫可能存在巨大的尚未完全知晓的影响。现有的一些临床研究已经发现,在使用PD-1等抗肿瘤过程中使用广谱抗生素可能会带来更差的治疗结局。

而普通人特别儿童,在日常生活中,一定不能滥用抗生素,其远期危害可能比较大。

回到Ira Mellman提出的三种免疫类型。本质上来说,任何肿瘤都应该存在肿瘤免疫 – 也就是患者自身的免疫系统或者免疫药物,应该可以杀灭肿瘤,这就如同绝大部分病毒感染都被机体免疫系统清除一样。

肿瘤比病毒更狡猾,它通过多种形式,例如分泌趋化因子、细胞因子、形成CAF、表达免疫检查点等等方式,使其逃避免疫监视和免疫攻击。

打破任何一个环节,或许都可以破坏肿瘤的ecosystem从而发挥级联效应。

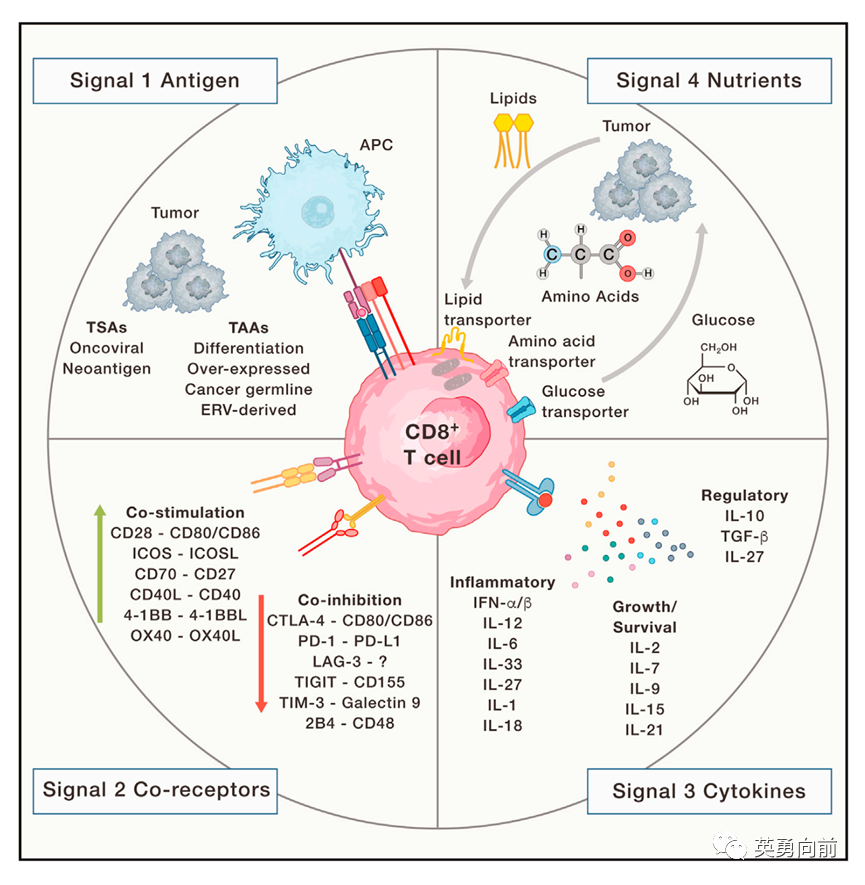

无论如何,肿瘤免疫的基石仍然是CD8+T细胞。经典路径是由胸腺产生的T细胞经过阳性和阴性选择分化为CD3+CD8+T细胞,这些细胞在淋巴结中被表达MHC I类分子的APC细胞活化,迁徙进入肿瘤微环境中的次级淋巴组织中再次遇到肿瘤特异性抗原,被二次活化成为杀伤性细胞,分泌穿孔素等杀灭肿瘤细胞。

在这个过程中,存在其他三类信号途径如下。免疫检查点会抑制T细胞的免疫反应,而细胞因子的存在也具有显著的调节效应。

最常见的是TGF-β,已有临床研究希望通过抑制TGF-β从而活化肿瘤免疫,但确没效应,可能与TGF-β网络的复杂性有关。

值得一提的是第4类信号,与营养状态有关。肿瘤相比正常细胞需要更多的营养供应,因此理论上通过靶向肿瘤代谢,例如阻断三羧酸循环路径可以治疗癌症。

这一观点在100年前提出,然而直到2017年才出现第一个IDH抑制剂。通过阻断IDH通路,影响肿瘤代谢从而控制癌症。而IDH与2-HG有关,后者可能导致免疫耐受,因此IDH的抑制或许应该联合免疫治疗。

另一个方面是患者生活状态、运动、心情、抗生素的使用可能都和这一通路有关。

值得一提的是,PD-1类药物本质上是一种pro-drug,药物的前体形式,真正发挥作用的还是患者自身的免疫系统。相比传统药物的PD/PK剂量探索模型,对于此类药物的探索可能更为复杂,因为要考虑真正发挥作用的那个变量 – 患者免疫系统。

人类的免疫系统非常复杂并且一直在变化中。以PD-1为例的肿瘤免疫,至今也不过选择了PD-L1、MSH-I,dMMR等作为分子标记物,尽管不完美但确是合理的选择。

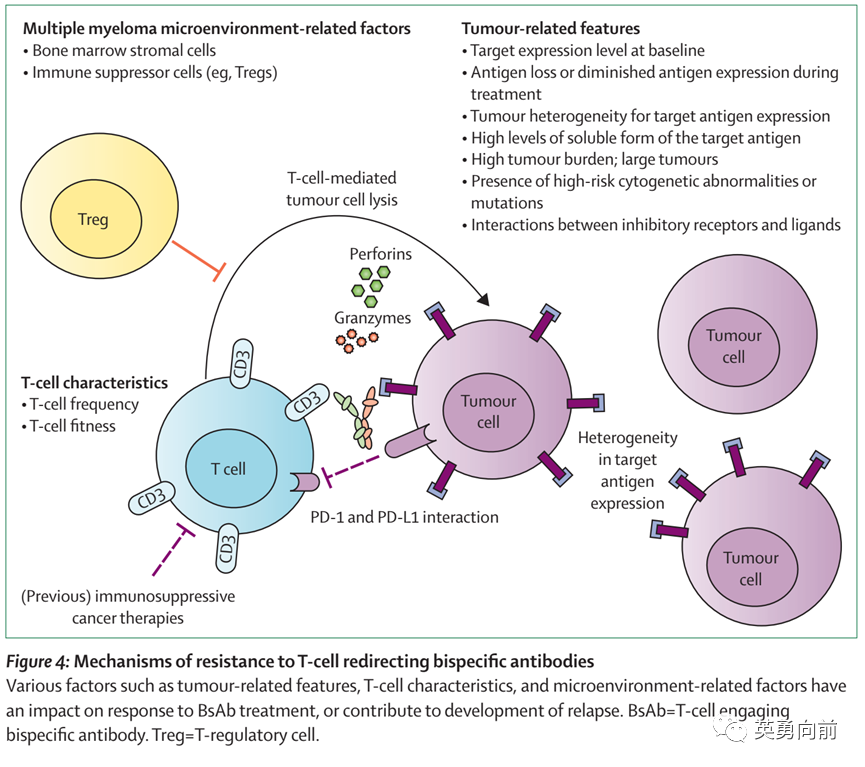

与PD-1药物类似的另一种pro-drug可能是T细胞衔接器(TCE),目前大多批准的TCE均在血液肿瘤中,最常见的癌症相关性抗原为CD19/CD20/BCMA/GPRC5D,而另一端为CD3。

TCE在体内发挥作用的假设形式是:双特异性抗体的一端靶向肿瘤抗原,另一端招募CD3+-T细胞杀灭肿瘤。

临床研究中已经明确这种治疗方式是有效的。

而对于无效的情况,可能有诸多解释,包括肿瘤本身抗原的异质性、高浓度的游离抗原、抑制性肿瘤微环境。

然而,人们对TCE的了解还远远不足。例如,一种肿瘤细胞要几个抗体、假设抗体周围缺乏T细胞怎么发挥作用、抗体结合癌症抗原会有生物学活性么、什么类型和状态的T细胞是发挥抗肿瘤作用的关键、循环中那么多T细胞为什么没有被清除、TCE如何进入肿瘤微环境并且逃避了存在的免疫逃逸机制、靶向B细胞的TCE在清除B细胞后对CD4+T细胞的影响如何。

尽管这些问题要花些时间解决。但已经明确知道的是,TCE对于B-NHL和骨髓瘤确是有效,但伴随而来的是on-target off-tumor效应、CRS和ICANS。

TCE的on-target off-tumor效应容易理解,因为所选定的靶点大多是肿瘤相关抗原而特异性抗原。对于BCMA和CD20此类B系抗原,B细胞清除后必然伴随免疫功能下降增加感染风险;而GPRC5D相对特异性,此类风险明显下降,随着而来的是皮肤、指甲和味觉缺失。

ICANS的发生可能与脑细胞表面表达CD19有关,而CD20-CD3的TCE药物发生ICANS的风险有所下降。

CRS的发生似乎难以避免,这是和药物本身的机制有关。但G1的CRS仅表现为发热且持续时间短,比较容易处理。对于可能导致严重后果,例如血压下降、血氧饱和度下降、多器官功能衰竭等问题的CRS需要格外重视。

除了优化给药方式和地塞米松预防外,在药物开发方面,已经形成一种共识,降低CD3的亲和性可以有效减少严重CRS的发生风险。

CD3高亲和性可能不仅与高级别CRS有关,也可能会导致T细胞耗竭。循环中的T细胞遇到TCE后,在什么情况下会消灭T细胞,值得进一步研究,但存在该风险。另外,B细胞作为表达MHC-II分子的APC,耗竭后会导致CD4+T细胞的下降也需要进一步研究。

降低CD3的亲和性可以减少严重CRS分析(或许同时降低感染风险),而另一端的肿瘤抗原的亲和性应该如何设计?

增强对肿瘤抗原的亲和性,CAR-T来说,理论上应该可以增强抗肿瘤效应。然而该想法在临床研究中是失败的,这可能是增加了on-target off-tumor效应,假设针对CD19亲和性增加,那么ICANS就会产生巨大风险,相应地,药物的治疗窗也会明显变窄。

究竟采用什么样的亲和性,这可能需要结合具体的靶点以及这个靶点存在的off-tumor效应来决定。因此,降低CD3亲和性减弱严重CRS是确定的,但肿瘤抗原的亲和性还真不一定。

CAR-T成为血液肿瘤治疗的重大突破,使用患者自身的细胞比秒了MHC错配的问题,也不会发生GVHD,而GVH作用完全可以用CAR来取代发挥。

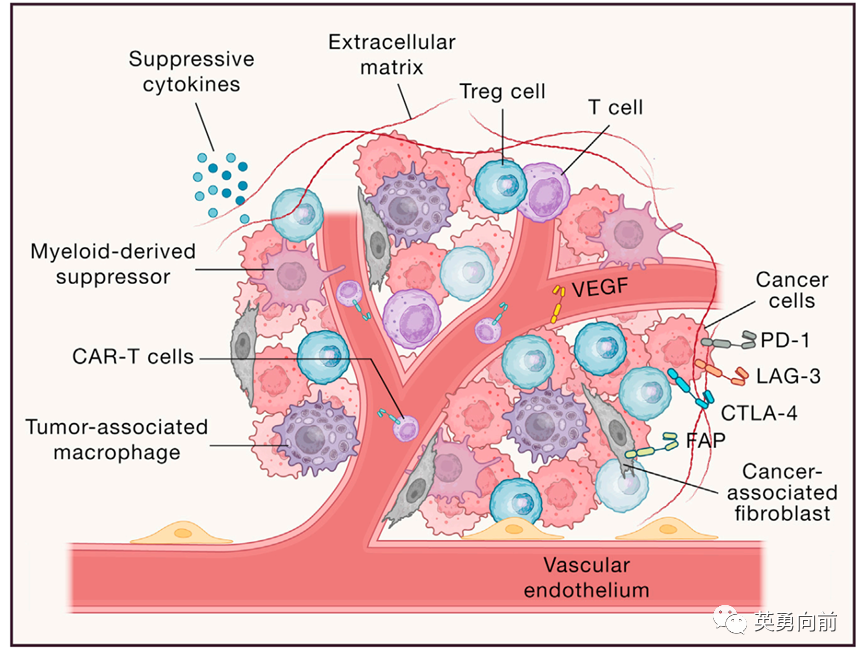

CAR-T在血液肿瘤中作用显著的最大原因或是B系靶点的不可多得性,并且血液肿瘤缺乏肿瘤微环境。

在实体肿瘤中,如何选择可耐受on-target off-tumor毒性反应的靶点非常关键,目前看起来DLL3作为小细胞肺癌是可行的,CAR-T和TCE都有希望成药。

除了靶点之外,如何克服TME。如下图,CAR-T要发挥作用所面临的困难与PD-1差不读类似了。

过去十几年,肿瘤免疫取得了巨大突破。但是,如果基于这种假设:“所有的癌症都应该可以被免疫系统杀灭”,显然目前的进展是不够的。

对于未来的发展方向,个人浅薄地认为:

1. 免疫检查点抑制剂在现有PD-1、CTLA-4和LAG-3之后很难再有新的突破性发现,慎重开发。根本原因是没有解决接下来这个问题。

2. 对于免疫沙漠和免疫隔离型癌症类型,通过改变myCAFs、髓系细胞、趋化因子等癌周环境,引入癌症的免疫治疗。化疗可能不是有效方法,例如瘤内注射、新技术去除myCAFs等或许有效。

3. 对于TCE和CAR-T,了解癌症相关/特异性抗原的抗体结合最佳亲和性,优化制药技术,同时引入新靶点、改变癌周环境,进入实体肿瘤。

4. 肠道菌群、癌症代谢等目前还在早期,预计会成为未来肿瘤免疫的热门方向。

5. 引入数据科学、人工智能等,通过模拟疾病的空间构成,为免疫治疗提供新方向、助力精准化和个体化。

道阻且长,行则将至;行而不辍,未来可期。

版权声明:本网站所有注明来源“医微客”的文字、图片和音视频资料,版权均属于医微客所有,非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源:”医微客”。本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,转载仅作观点分享,版权归原作者所有。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 本站拥有对此声明的最终解释权。

发表评论

注册或登后即可发表评论

登录注册

全部评论(0)